La enfermedad del mérito

Freestyle, ciencia y la mentira del mérito: una conexión inesperada

Asparagus, un guión y dirección de Suzan Pitt.

- Animaciones, vidas y realidades surrealistas.

💻 Tema para hoy: Meritocracia, ciencia y divulgación científica

📑 Te recomiendo: Esta entrevista que le hicieron a Blon y me parece increible

🎭 Publicación recomendada: No tengo a nadie esta semana, he pasado leyendo por fuera de las redes sociales :(

🖊 Frase de la semana: «Si esto se trata de meritocracia, yo me lo merezco todo.»

¿En qué se parecen el sociólogo Michael Young y el freestyler Blon?

No en muchos detalles, claro. Pero si tomamos una lupa y buscamos minuciosamente, algo encontramos.

Hace unos días, el 15 de mayo, mientras veía una reacción a una batalla de freestyle —una de esas cosas que me dan tranquilidad— escuché unas palabras de Blon que se quedaron rondando en mi mente. En el chat le preguntaban qué sintió en su primer acercamiento al rap, y él respondía con una mezcla de reflexión y asertividad: “Si hace 19 años me hubieran dicho que hoy viviría de esto, me habría desmayado”. A partir de ahí empezó a hablar sobre los sueños, el esfuerzo, la suerte, y todo lo que se necesita —además del talento— para que las cosas sucedan. Entre eso, soltó algo que me hizo frenar el video: “No me gusta decir que si luchas por tus sueños, los consigues, porque no es verdad”.

Algo bastante obvio para algunos, pero que está tan inmerso en la mente que, frente a situaciones cotidianas, no es la primera respuesta que sale como explicación ante el mérito.

«No me gusta dar el mensaje de que si luchas por tus sueños lo vas a conseguir, porque no es verdad. Pero que si es cierto, que si luchas por ello vas a tener más oportunidades de conseguirlo que si no luchas, que si bajas los brazos; pero, es una concatencia de muchas cosas, tiene que haber un factor de suerte, de estar en el lugar, de estar en el momento, de que pase algo (…) Creo que es un mensaje erróneo decir que si trabajas por tus sueños los consigues, porque si das ese mensaje y no lo consigues, la frustración es mayor. Depende de muchas cosas el éxito al final, o lo que tú consideras como éxito, porque cada uno considera una cosa distinta. Pero si se cree y se trabaja, claro que se puede.»

Esa frase me llevó a buscar. Y buscando, terminé leyendo artículos de revisión científica, y encontrando a un viejo conocido de la sociología: Michael Young. En 1958 escribió un texto satírico titulado “El triunfo de la meritocracia”. Una crítica, una advertencia, una distopía, interpretada por los políticos de su tiempo como todo lo contrario: lo leyeron como una celebración del mérito individual, hicieron una fiesta con temática de “defensa” y desde entonces no han dejado de festejar lo que Young intentó señalar como un riesgo.

Ese mismo libro fue citado décadas después en un ensayo político y filosófico más contemporáneo: La tiranía del mérito, de Michael J. Sandel, donde expresa una crítica ética sobre cómo se mide el valor de las personas.

Sandel reflexiona sobre el impacto de la meritocracia en Estados Unidos y en el mundo moderno, argumentando que el discurso de “si te esfuerzas lo logras” refuerza la desigualdad, la culpa individual y la arrogancia de quienes “sí lo lograron”.

Y como acostumbramos, en este espacio siempre intento acercarte algo nuevo. Así que hoy me senté —libros, artículos y café en mano— para compartirte algunas ideas. No tengo una estructura completa, porque como avancé en mis notas, me encuentro en la construcción de algo más extenso; planeó incursionar en YouTube —lo hago público para dejar de procrastinar y para nada como promoción— y el tema será justamente este: Meritocracia, ciencia y todo lo que encuentre en mi investigación.

Actualmente, todo mi contenido es gratuito, pero llega el momento donde no es sostenible para mí, porque dedicar tiempo a una actividad significa no destinar ese tiempo a otras, el costo de oportunidad.

No me gustaría escoger, porque aunque esto empezó como hobby, hoy día lo siento como un compromiso que disfruto, entonces debo pensar en formas de seguir haciéndolo posible y darle más calidad para equilibrar la balanza, creadora y consumidores.

Y por supuesto, porque siento que mi esfuerzo se lo merece, ¿no?

Pues no, es broma, pero la palabra merecer es el epicentro de la meritocracia1 y de la política de la humillación.

Te propongo que pensemos juntxs: ¿qué hay detrás del relato del “si quieres, puedes”? ¿Qué peso tienen el contexto, la suerte o incluso la biología en lo que llamamos “logro”?

Meritocracia y el futuro distópico que confundieron con utopía

Michael Young no quería ser un visionario admirado. En realidad, esperaba ser una voz de advertencia. Su sátira futurista, escrita como si fuera un ensayo académico del año 2034, describía una sociedad donde las personas eran jerarquizadas según su “mérito”: una mezcla de inteligencia y esfuerzo medido desde la infancia. Aquellos que alcanzaban los niveles más altos eran recompensados con prestigio, poder y reconocimiento. Los que no lo lograban, quedaban excluidos de la participación política y condenados a sentirse fracasados, sin importar cuánto se esforzaran. Porque, según ese sistema, si no llegaste, fue tu culpa.

Muchos políticos británicos y estadounidenses adoptaron el término “meritocracia” como una bandera positiva. Young se sorprendió al ver cómo su distopía se convirtió en eslogan. Décadas después, escribió un artículo en The Guardian titulado “Down with the meritocracy!”, donde expresaba su desilusión: habían entendido al revés su advertencia.

«Es difícil, en efecto, en una sociedad que da tanto importancia al mérito, ser juzgado como si no tuviera ninguno. Ninguna clase baja ha quedado nunca tan moralmente desnuda como esa.»

El hombre que acuñó la palabra meritocracia, terminó pronunciándose 43 años después para que dejen de usarla porque es evidente que no se leyeron su libro y que algunas consecuencias que ahí pronosticaba, han ocurrido.

La historia de este malentendido parece lejana, pero sigue muy viva en nuestro presente. Michael Sandel, en su libro escrito en 2020, expone con ejemplos reales: sobornos en pruebas de escolaridad, entradas a universidades por donaciones voluntarias, preferencias por perfiles generacionales, la fe de la movilidad con colación ascendente, inflación de cualificaciones o méritos y otros casos desde Harvard, Brexit hasta Trump, cómo la meritocracia crea arrogancia y vergüenza, en vez de justicia.

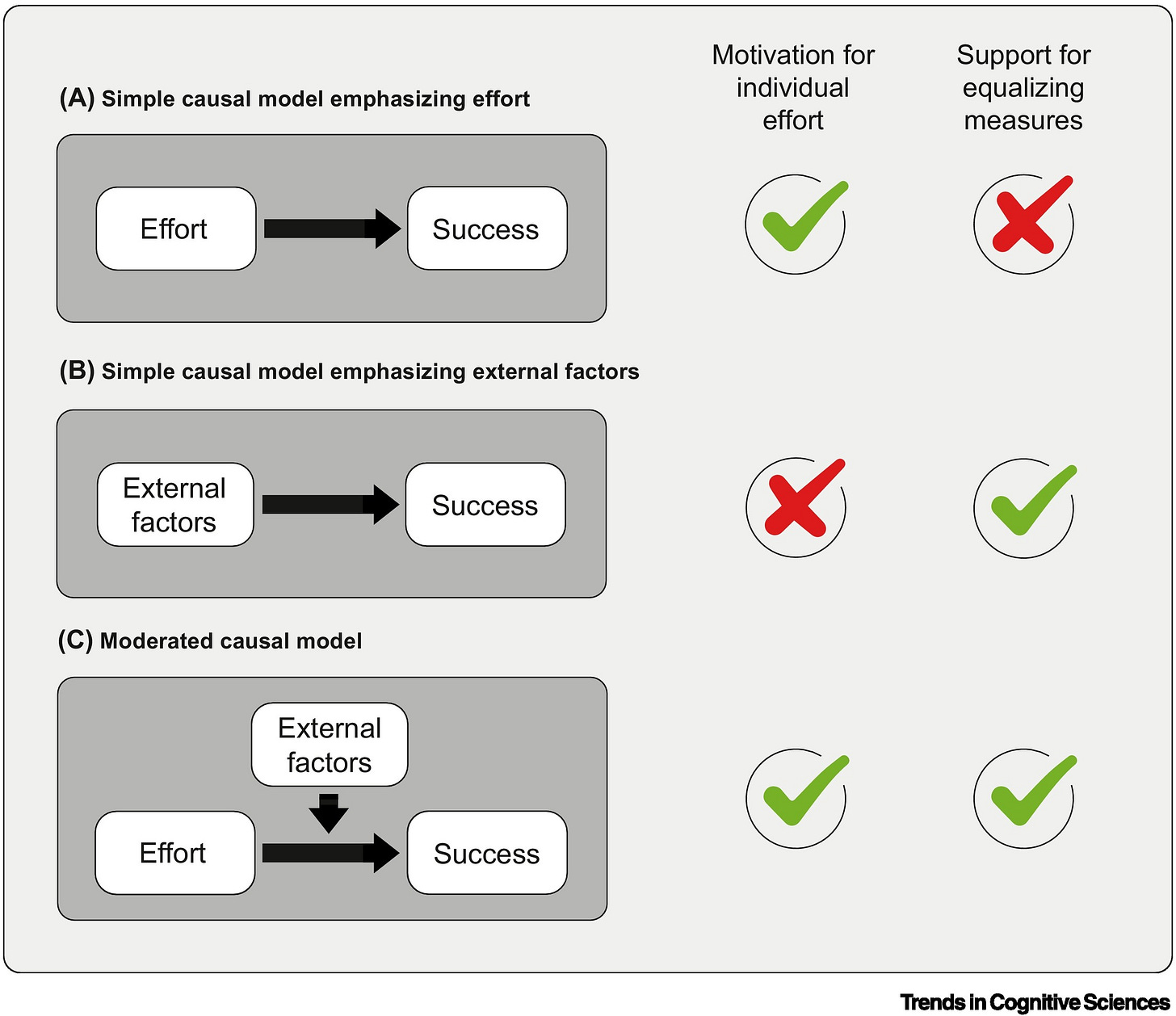

No es un secreto, como esta palabra en los últimos años se ha convertido en la favorita de los dirigentes —como en el 2001, con Tony Blair— para impulsar a un mayor esfuerzo en los ciudadanos o empleados para que puedan postular a un mayor éxito. En un artículo publicado en Trends in Cognitive Sciences2, se explora por qué la creencia en la meritocracia es tan persistente. Los autores sugieren que esta creencia se basa en intuiciones causales-explicativas, simples y aparentemente obvias. Estas intuiciones nos llevan a sobreestimar el papel del esfuerzo individual y subestimar las influencias estructurales y contextuales en el éxito personal.

Sandel se refería a esto cuando hablaba sobre el caché meritocrático que se forma al conseguir las cosas por “nuestro propio esfuerzo”; el escándalo sobre sobornos en pruebas de escolaridad ocurrido en Estados Unidos no solo dejó en evidencia las diferencias entre los movimientos frente al progreso entre la izquierda3 y la derecha, sino que ambas dinámicas o puertas4 dan ventajas, porque se trata del dinero antes que el mérito.

No es lo mismo entrar a una universidad por donaciones que entrar con una beca por excelencia en los deportes, el primero no te deja la sensación de hacerte a ti mismo, que es lo que determina tener caché meritocrático y lo que los padres buscaban al hacer trucos por detrás del edificio: Mereces el éxito, porque entre todos, tu esfuerzo fue más grande y puedes regocijarte por eso; estabas en Atari y pudiste salir de eso.

El éxito se comporta como una enfermedad contagiosa… pero solo entre quienes ya estaban inmunizados contra el fracaso. Dentro de los hallazgos del artículo, se resalta que, para los individuos de más alto estatus, atribuir su éxito al fruto de su duro trabajo es algo que les otorga más estatus, algo obvio al leerlo, pero que en la realidad supone otra barrera para los menos favorecidos.

Creer en la meritocracia es cognitivamente más fácil. La ciencia lo dice. Y no, no es metáfora. En este mismo paper hacen alusión a la capacidad pegajosa que tiene la información fácilmente recuperable porque influye desproporcionadamente en el juicio de las personas, y eso es lo que hace que la meritocracia sea tan atractiva. Incluso un niño desde sus primeros años de vida puede hacer estas relaciones: cuanto más fuerte pateé una pelota, más lejos llegará, cuando más llueve, más mojado está, y cuanto más se esfuerce, mejores resultados tendrá. Los resultados cognitivamente accesibles son más fáciles de encajar en el sistema, de modo que esfuerzo = recompensa. Pero la realidad es mucho más complicada.

Si bien esta premisa cognitivamente puede dar una explicación, también se menciona que los factores culturales son importantes.

De hecho, lo es incluso desde los estudios recientes. Un análisis publicado en Nature Reviews Psychology5 en 2024 examinó los sesgos en las visiones meritocráticas del éxito, y sus hallazgos apuntan en una dirección que desmonta el mito del esfuerzo individual como único motor del logro. Según esta revisión, el éxito no puede entenderse como una propiedad individual, sino más bien como una red de interdependencias colectivas: está mediado por factores como el capital social, la visibilidad, el reconocimiento por parte de otros y el acceso a oportunidades situadas. La calidad del trabajo es importante, sí, pero no suficiente. Una misma contribución puede pasar desapercibida si no ocurre en el “contexto adecuado”, es decir, si no se alinea con estructuras institucionales que permitan que sea validada y recompensada.

Esto pone en jaque la imagen meritocrática del “triunfador solitario”, tan presente en los discursos de autoayuda, las campañas publicitarias y las narrativas del emprendimiento. Porque si el éxito depende en buena medida de su reconocimiento por otros, también está mediado por sesgos, por relaciones desiguales de poder, por círculos de validación que favorecen a quienes ya tienen visibilidad, redes o recursos. En otras palabras, el éxito no solo es contingente: es selectivo.

Es decir, no solo necesitamos suerte: también necesitamos que esa suerte nos alcance desde un entorno donde pueda operar. De poco sirve tener talento si estás aislado, precarizado o si tu entorno no tiene los recursos para visibilizarte. Y sin embargo, a quienes lo logran les encanta repetir el cuento del esfuerzo individual como si fuese una línea recta.

La ironía es evidente: cuanto más alto estás, más poder tienes para moldear la narrativa que justifique tu lugar. Y así, el discurso de la meritocracia no solo es falso, sino que funciona como un mecanismo de reproducción de privilegios.

El fenómeno del éxito engendra éxito

... pero no siempre. Hay recién llegados que superan a los pioneros.

—Mi nota emocional respecto a esto es Blon en la final nacional Red Bull 2022—.

Otro de los hallazgos del artículo es el papel clave que juegan las plataformas digitales y los algoritmos en la percepción del éxito. El reconocimiento se encuentra cada vez más determinado por métricas públicas (likes, shares, seguidores), lo que puede describirse como una forma de “circularidad acumulativa6”: quienes ya son exitosos reciben más atención, más apoyo y más recursos, reforzando su estatus —coff coff, Substack—. Esto no es nuevo —la sociología ya lo había formulado con el efecto Mateo (“al que tiene, se le dará”)—, pero en el entorno digital se intensifica. La exposición previa aumenta la probabilidad de éxito futuro, lo que crea una ilusión de linealidad, cuando en realidad se trata de una red de retroalimentaciones.

Incluso en el plano psicológico, el artículo subraya cómo las atribuciones personales de éxito están sesgadas. Las personas tienden a adjudicar sus logros al esfuerzo y al talento, mientras atribuyen los fracasos al contexto o la mala suerte. Este sesgo se acentúa en los individuos con más estatus, quienes creen más firmemente que merecen lo que tienen, y, por tanto, legitiman las desigualdades existentes. Al interiorizar el discurso meritocrático, se reproduce lo que Sandel llamó “la tiranía del mérito”: una moral del logro que genera arrogancia en los vencedores y humillación en los que quedan fuera.

Cuando el éxito se presenta como un reflejo fiel del mérito, cualquier desigualdad se interpreta como justificada. Si todo depende del esfuerzo individual, entonces el fracaso también. Esta lógica mina la empatía, debilita la cohesión social y promueve una visión del mundo donde las condiciones estructurales —clase, raza, género, lugar de nacimiento— se borran del análisis. La ciencia, en cambio, nos invita a ver el éxito como un fenómeno complejo, relacional y profundamente contextual.

Como dijo Blon, no se trata de creer ciegamente en que los sueños se cumplen. Sino de entender que soñar, luchar y crear también es una forma de resistir esa tiranía disfrazada de oportunidad.

Recomendaciones semanales

Hola nuevamente, corazón, espero que estés muy bien y tu semana empiece de la mejor manera. En estos momentos siento el cerebro frito o como el meme de megamente, no me cabe una línea de lectura más; así que mis recomendaciones para esta semana son esos dos maravillosos libros que mencioné durante la lectura y estos pocos artículos:

Habilidad o suerte: una revisión sistemática de las atribuciones interpersonales del éxito

El volumen 315 de la revista nueva sociedad, que cuenta con más de 10 artículos con títulos interesantes.

La cultura de la arrogancia

También te dejo el tráiler de la película recomendada, quizá te parezca algo bizarra, pero como la meritocracia: no todo es lo que parece… aunque sí recomiendo discreción.

Y eso sería todo por este fin de semana, gracias por tanto y perdón por tan poco.

Nos leemos el próximo fin de semana 👋

Hadden, Ian R. et al. Why the belief in meritocracy is so pervasive. Tendencias en Ciencias Cognitivas, Volumen 29, Número 2, 101 - 104.

Una de las frases más sonadas fueron: “Igualdad para todos, dice la izquierda y extienden cheques para cupos meritorios”. Sandel abordó lo anterior desde los aspectos generacionales, diferencias de oportunidades y los cambios en la crianza para acceder al caché meritocrático.

Escándalo de sobornos: los aliados de la derecha entran por puertas traseras al realizar donaciones legales de dinero e instalaciones al centro educativo al cual optan, mientras que, los aliados de la izquierda creaban una puerta lateral por medio de sobornos y dinero a terceros. La diferencia que la prensa quiso dejar es que los segundos no dejan dinero para todos, para el estado del bienestar.

Mariani, M.S., Battiston, F., Horvát, EÁ. et al. Dinámicas colectivas detrás del éxito. Nat Commun 15, 10701 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54612-4

La causalidad circular acumulativa es una teoría económica que describe cómo los cambios en una institución pueden llevar a cambios sucesivos en otras instituciones, creando un ciclo que puede ser negativo y acumulativo → Hago la salvedad de que es una síntesis mia frente al éxito que se retroalimenta, esto está sujeto a modificaciones.

Increíblemente elocuente y concuerdo con todo lo que planteas. Solo alguien que ha vívido el mito puede identificarlo. Gracias por compartir!